据外媒报道,磁场在我们的银河系中无处不在,在星际介质的所有动态中发挥着关键作用。然而,类太阳恒星是如何从磁化分子云中形成的,磁场的作用是否在分子云的不同尺度和密度下发生变化,以及什么因素可以改变低质量密集核心的磁场形态等问题仍然不清楚。

由中国科学院国家天文台李菂教授研究组的Eswaraiah Chakali博士领导的一项新研究部分地回答了这些问题。该研究揭示了Taurus B213区域类太阳恒星形成核心的不同磁场形态。这项研究最近发表在《天体物理学杂志通讯》上。

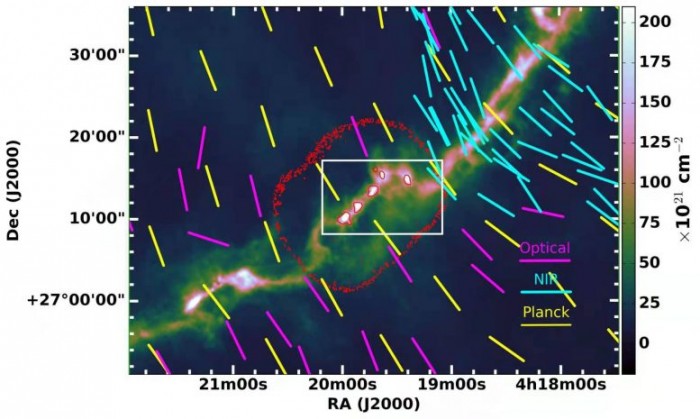

研究人员使用了詹姆斯·克拉克·麦克斯韦望远镜(JCMT)的SCUBA-2相机和POL-2偏振计获得的高分辨率和敏感的850微米尘埃发射偏振数据。这些观测是作为一个大型国际计划的一部分进行的,该计划被称为B-fields In STar-forming Region Observations(BISTRO)。

这项研究的主要作者Eswaraiah Chakali博士说:“尽管形成于同一个丝状云,Taurus/B213,但在有更多偏振测量的三个密集核心中,只有一个记住了贯穿母云的相对均匀的大规模磁场。”

这与基于磁场调节恒星形成的理论的预期相反。如果一个大规模的磁场在整个云的积累、核心塌陷和恒星形成过程中占主导地位,那么磁场的平均位置角在不同的空间尺度上应该是相似的。

这项研究的共同通讯作者李菂教授说:“即使在存在大量磁通量的情况下,当地的物理条件也会大大影响磁场形态及其在恒星形成中的作用。”

BISTRO项目的共同参与人和该研究的共同作者、南京大学的邱克平教授说:“我们目前的观测代表了有史以来使用单碟望远镜向银河系区域拍摄的最深的亚毫米极化图像之一。”

李菂教授还强调说:“结合普朗克数据和恒星偏振仪进行更全面的分析,可能会对这个定型的低质量恒星形成区的磁场演变有更多的了解。”