蝙蝠是多种高致病性病毒的天然宿主,包括中东呼吸综合征(MERS)和严重急性呼吸综合征(SARS)相关冠状病毒,以及马尔堡病毒和尼帕病毒。与人类感染后出现严重症状不同,蝙蝠通常不会发病。

为探究这一现象,德国赫尔姆霍兹传染病研究中心(HZI)领导的国际团队开发了创新的类器官研究平台,揭示了蝙蝠黏膜组织的抗病毒防御机制,相关成果发表于《自然·免疫学》(Nature Immunology)。

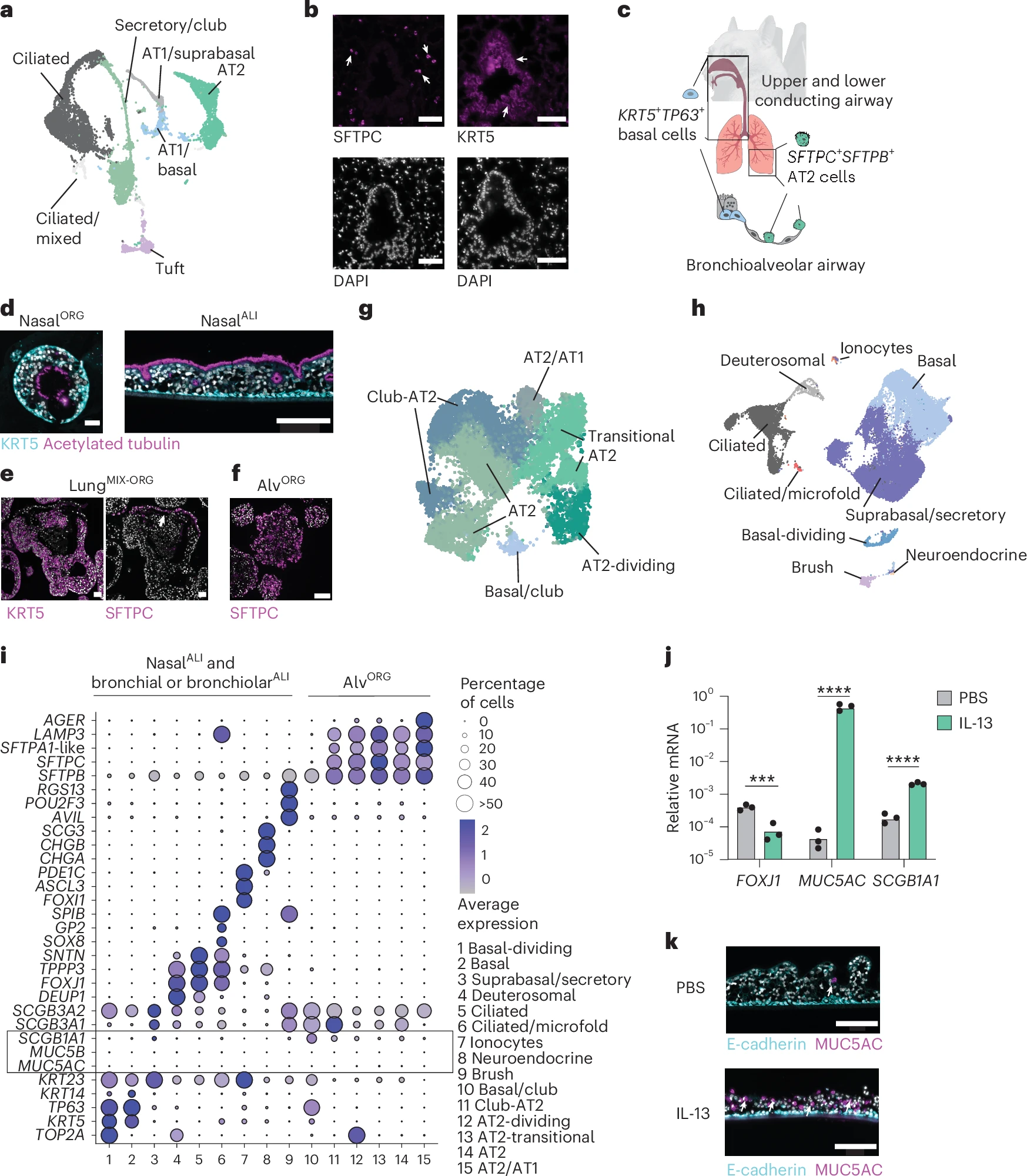

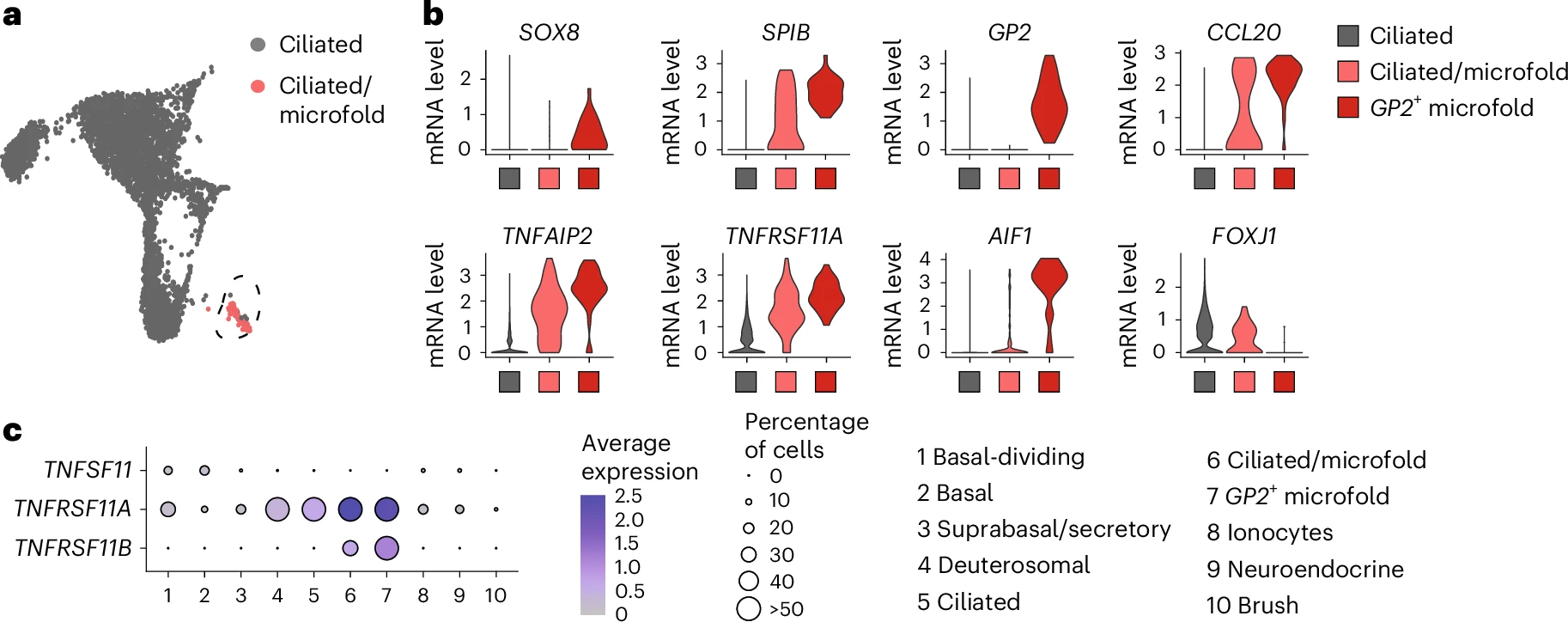

研究团队以埃及果蝠(马尔堡病毒的天然宿主)为对象,从其呼吸道和肠道组织中培育出类器官,模拟病毒入侵黏膜的过程。由于蝙蝠难以直接研究,类器官模型成为理想工具。在生物安全四级(BSL-4)实验室中,研究人员对比了蝙蝠和人类气道类器官对马尔堡病毒的反应,发现蝙蝠细胞在感染前就表现出更强的基线抗病毒活性。

进一步研究发现,蝙蝠黏膜上皮细胞的先天免疫系统,尤其是干扰素反应,比人类更高效。III型干扰素在抗病毒防御中起关键作用,感染后蝙蝠类器官能快速大量生成这类干扰素,并通过自扩增机制维持长效保护。基因编辑实验证实,干扰素系统的缺失会削弱抗病毒能力。这种机制使蝙蝠能在感染初期控制病毒复制,而人类细胞则因反应滞后导致病毒扩散。

这项研究不仅揭示了蝙蝠免疫系统的独特适应性,也为应对未来病毒威胁提供了新思路。