食物中毒的经历往往令人终生难忘,科学家近期通过小鼠实验揭示了这一现象背后的神经机制。最近发表在《自然》(Nature)杂志的研究表明,大脑中的特定神经回路能够将有害食物与后续不适紧密关联,形成持久记忆。

通常,小鼠需要即时奖惩才能建立记忆,即使是短暂的延迟也会阻碍学习。但食物中毒却不同——即使症状延迟数小时,小鼠仍能准确将特定食物与后续腹痛关联。这一现象使其成为研究大脑跨时间关联机制的理想模型。

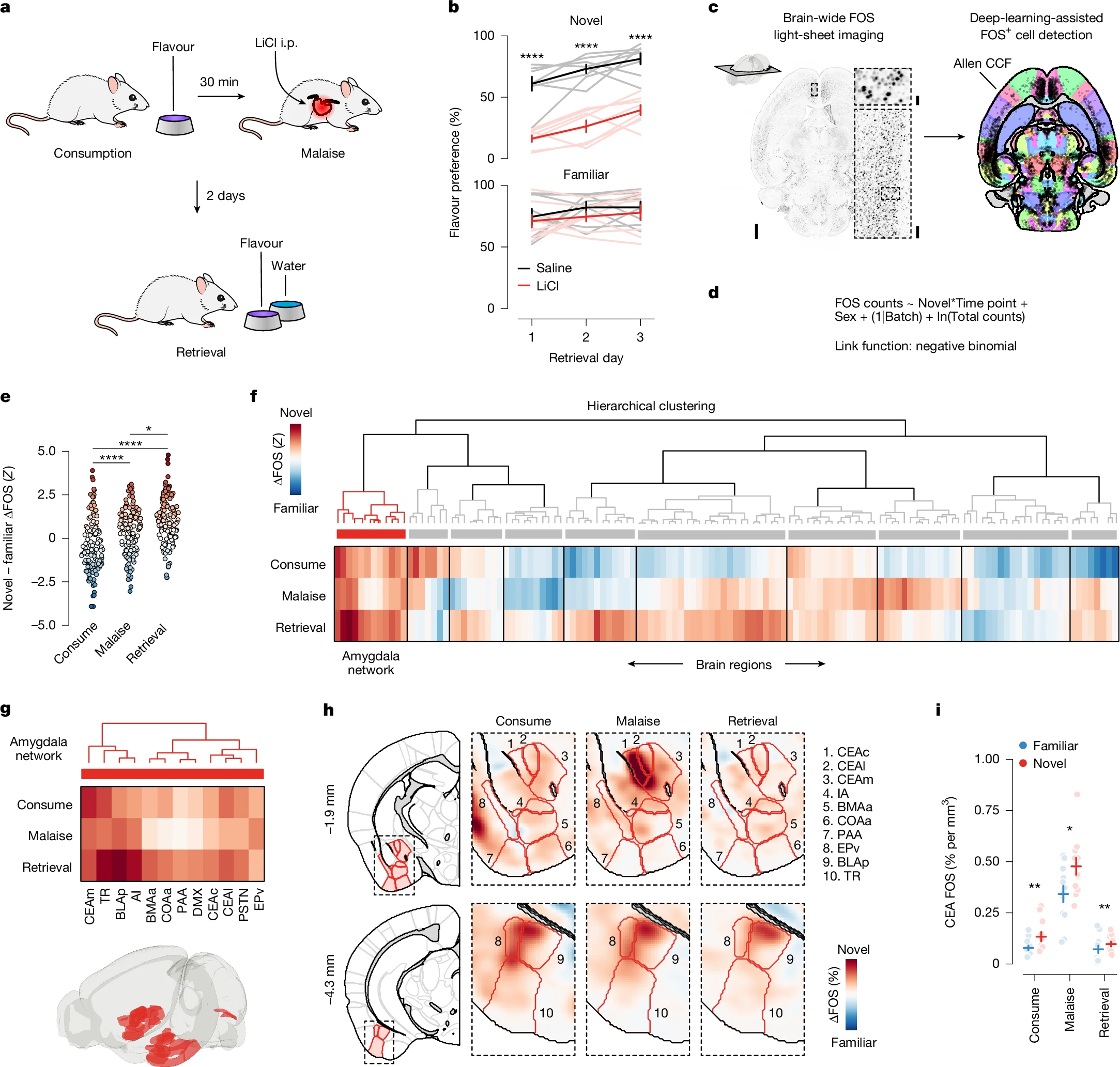

研究发现,大脑的杏仁核负责评估味觉并产生厌恶反应,而肠道则通过激活名为“CGRP神经元”的特殊警报神经元向大脑传递不适信号。美国普林斯顿大学的研究团队通过实验发现,当小鼠首次摄入某种食物后诱发中毒,CGRP神经元会重新激活,并增强杏仁核对特定味道的编码神经元的敏感性。当小鼠再次接触该食物时,这些神经元再度激活,强化了危险食物的记忆。值得注意的是,这种效应仅出现在初次接触即中毒的情况,表明大脑对“新体验”特别敏感。

对人类而言,触发厌恶记忆的信号可能更复杂,如特殊香料、陌生餐厅环境等新元素都可能成为记忆锚点。

该研究不仅解释了食物中毒的记忆机制,还可能对心理健康研究产生影响。类似的神经回路或许能解释为何负面经历(如创伤或成瘾)格外深刻。在某些情况下,这种“厌恶学习”机制可能失控,导致不必要的恐惧或回避行为。未来,调控这些神经回路或有助于开发新的治疗方法。