4月19日上午7 点30分,2025 北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松在众人的期待中鸣枪开跑。由于赛前一天北京小雨,导致路面有些潮湿,好在比赛当日天气多云,无风,温度适宜,为赛事营造了良好的外部条件。

本次赛事起点设立在南海子公园一期南门,沿途风景如画,跑者们途经南海子公园、文博大桥、泡桐大道等标志性点位,还路过可口可乐、京东等重点企业,终点则设在国家信创园。

赛道全长 21.0975 公里,人类选手与机器人选手沿着同一条路线同步起跑,但拥有单独跑道。

一、人类闪电冲线,机器人缘何集体“失速”?

受大风天气影响,原定于4月13日的赛事被推迟至4月19日。这一变动使得部分大众跑者与人形机器人团队因时间冲突退赛。

此前已进行大量针对性训练的魔法原子向亿欧透露,因日程安排冲突旗下人形机器人“小麦”无奈退赛。

虽然 “宇树 G1” 人形机器人出现在了此次半马参赛名单中,但宇树科技澄清,公司因全力筹备人形机器人格斗直播活动,并未报名比赛。此次参赛的 “宇树 G1”系客户购买并搭载自研算法。

在多个视频评论区,网友评论炸锅了:“看了马拉松视频,觉得宇树科技被高估了。看到这个回复的文学水平,宇树科技确实被高估了”。

优必选、逐际动力、星动纪元也未报名参赛。

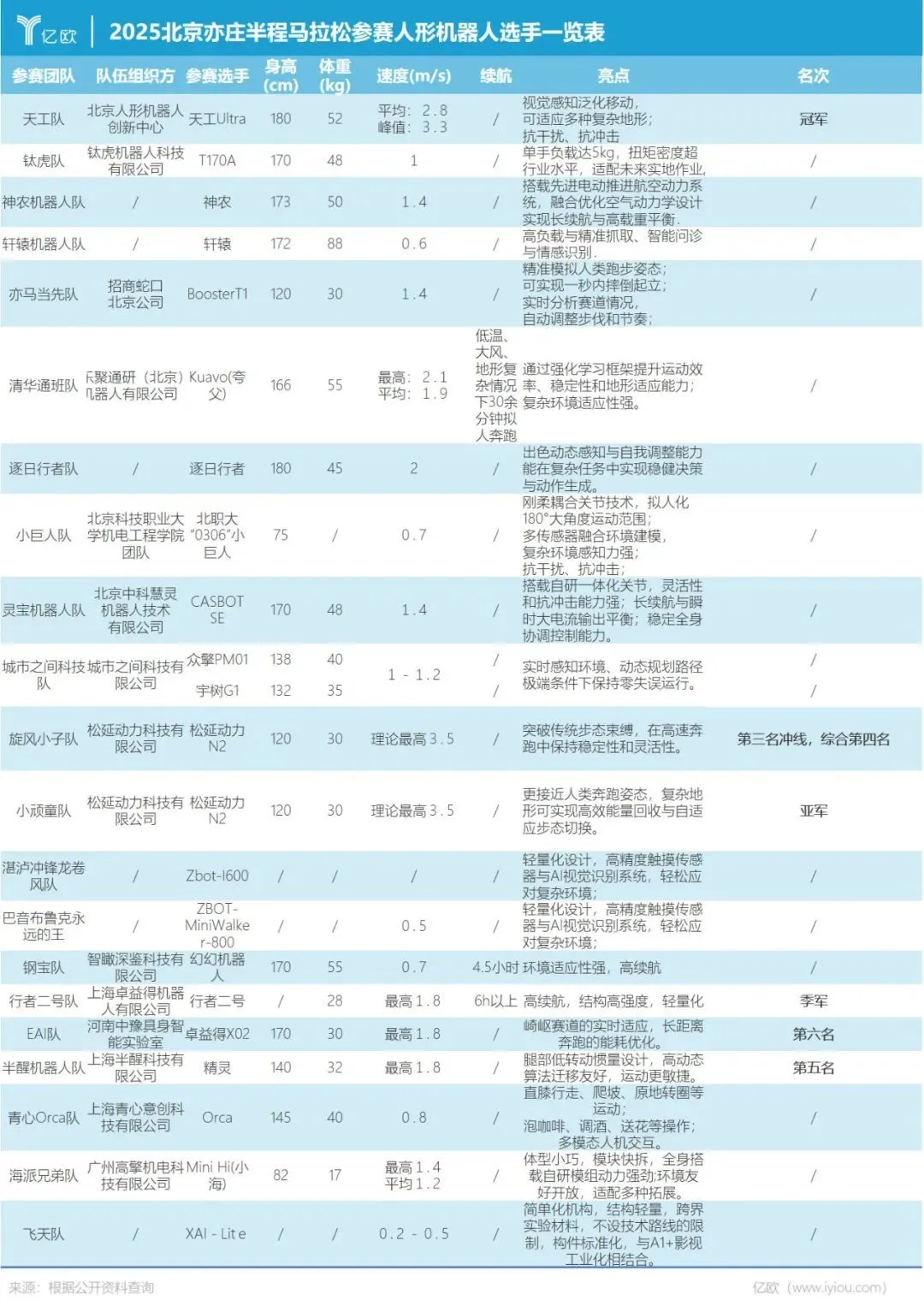

众擎机器人、北京人形机器人创新中心、乐聚机器人、松延动力、灵宝、钛虎机器人、卓益得机器人、半醒机器人等厂商,以及北京科技职业大学等高校团队皆在参赛队列。

最终,本场赛事吸引了9000余名大众跑者和21支战队“钢铁选手”参赛,涵盖北京、上海、江苏、广东等地的企业、高校及科研机构。

经过激烈角逐,人类组的比赛成绩尘埃落定,来自埃塞俄比亚的两名选手分别以1小时2分36秒(枪声成绩)和1小时11分7秒(枪声成绩)的成绩,获得2025北京亦庄半程马拉松男子组和女子组冠军。

机器人赛组方面,虽然各位“钢铁选手”志在必得、摩拳擦掌,但最终也仅有6名选手顺利完赛。

天工队的人形机器人选手“天工Ultra” 以2时40分42秒的成绩冲线,夺得冠军,相较于3月28日第一次路测时的2小时52分已有较大进步;

小顽童队的N2机器人、行者二号队的“行者二号”分别获得此次马拉松的亚军、季军称号。

除了前三名,其他顺利完赛的选手还包括旋风小子队的松延动力N2,半醒机器人队的“精灵”,以及 EAI队的人形机器人“卓益得X02”。

除评定冠亚季军外,天工队获得最佳耐力奖,行者二号队、城市之间科技队、钢宝队获得最佳人气奖,行者二号队、城市之间科技队、钢宝队获得最佳形态创新奖,行者二号队、城市之间科技队、亦马当先队获得最佳步态奖。

从成绩看,在长跑赛事上人类凭借独特的生理优势以及成熟的训练体系,在耐力和速度上仍遥遥领先。

相比之下,人形机器人组目前尚处于发展初期,虽在运动控制方面取得技术进步,但完赛率有些惨不忍睹,甚至可以说集体“失速”。

为何会出现这种情况?

一些人认为是人形机器人技术太拉胯。

这个说法有一定道理,多位业内人士曾表示,目前人形机器人尚处于发展初级阶段,无论是本体、“大脑”、“小脑”还是感知层面都需要技术攻关。

这也是举办这次半马的意义之一,通过一次“技术大考”让参赛团队在横向对比中看到自家产品的问题,推动技术与产品迭代,进而推动产业发展。

同时,也能让人们近距离观察这些人形机器人,进而建立起更加真实立体的科技认知,知道机器人还没发展到 “科幻电影” 里那么厉害,能做什么、还缺什么。

再者,各参赛团队的目标定位与产品特性存在显著差异。部分团队将赛事视为技术验证的试炼场与行业交流的舞台,而另一些则更注重品牌展示或市场推广。

目标导向的差异致使训练投入与技术调试力度不均,再叠加部分产品本就不适配长跑运动,先天机械结构与算法的局限性,机器人在赛场上集体 “掉链子”也就不意外了。

此外,据现场参赛团队反馈,比赛时间一到,按照主办方的安排,那些还没跑完的机器人只能提前 “下班” ,遗憾退赛。毕竟现场得保证整体流程顺利,总不能让所有人一直等着,所以这些没跑完的机器人只能中途停下。

人类如闪电冲线,机器人则似蹒跚学步。这场人机竞速的巨大反差,既是技术瓶颈的生动写照,也是行业发展的真实缩影。

迟缓的步伐、频繁的电池更换,暴露着当下技术的局限。但正是这些赛道上的踉跄与调整,成为科研人员积累经验、优化技术的突破口,也让我们清醒认识到:从实验室走向现实应用,人形机器人还有很长的路要走。

二、运动拉胯、续航拉闸,人形机器人短板尽显

那么这场赛事暴露出人形机器人的哪些短板?

亿欧此前分析,21公里的赛程叠加复杂路况是对人形机器人运动控制、续航以及环境适应等综合能力的一次极限挑战。在这次技术大考中,这些问题也纷纷暴露了出来,不同产品的性能差异也尽显无遗。

运动控制方面,各家人形机器人产品之间差距较大,这在跑步姿态以及稳定性方面表现得淋漓尽致。

表现好的如“天工Ultral”、松延动力的N2机器人,能够实现长距离稳定奔跑,步态也较为拟人化,尽管在赛程中遭遇了摔倒意外,但在技术人员协助下能够迅速调整状态,并继续投入比赛。

但一些“机器人太奶”、 “机器人儿童”选手,虽名义上参与 “奔跑” 赛事,实际仅以 “快走” 完成赛程,全程依赖遥控操作,甚至需要工作人员贴身搀扶,个别型号更需三位工作人员全程跟随,与领先产品形成鲜明对比;

同时,续航能力仍是人形机器人亟待突破的关键领域。

比赛现场,旋风小子队的“松延动力 N2”机器人凭借卓越的运动控制性能,一路过关斩将,以稳健的姿态率先冲线,本可斩获第三名。然而,由于赛程中途不得不更换电池、机器人,根据赛事规则被实施罚时,最终被 “行者二号” 反超,遗憾跌至第四名。

“行者二号” 凭借超过 6 小时的超长续航优势,全程无需更换电池,稳健发挥的同时,也彰显出续航能力在比赛中的重要性。

而实力强劲、最终夺冠的“天工 Ultra”同样未能摆脱续航难题的束缚。尽管其凭借综合实力摘得桂冠,但在比赛途中也经历了三次电池更换。

连冠军都难以避免频繁更换电池的窘境,更凸显出续航问题对比赛结果的巨大影响,以及这一技术瓶颈亟待突破的紧迫性。

环境适应方面,虽然本次比赛外部影响因素较小,但摔倒、偏航并不少见,完赛的几支战队多次更换机器人产品,种种情况暴露出当下人形机器人在复杂环境应对上的不足。

值得一提的是,面对比赛中机器人可能遭遇的关节磨损与过热 “双重危机”,参赛团队也是各有奇招。

有为机器人配备特制 “跑鞋”的,也有为机器人换上轻盈耐磨的 “钢铁侠战衣”的,也有加固关键部件的。

在应对高温上,有给机器人撑遮阳伞的,也有直接喷洒制冷剂的。

这些措施在比赛中取得了不错的效果,不仅有效缓解了关节磨损和过热问题,还提升了机器人的运动性能和稳定性。

这场 21 公里的较量,不仅是速度与耐力的比拼,更是科技发展的残酷缩影 —— 看似酷炫的钢铁外壳下,藏着运动控制的脆弱、续航能力的窘迫,以及环境适应的无力。但正是这些 “不完美” 的真实瞬间,让我们看到了技术突破的方向:或许有一天,当机器人不再需要人类 “保驾护航”,当它们能真正用自己的“双腿”跨越终点,也就迎来了真正的“人机竞速”时代。

三、泡沫消弭处,星火始燎原

2025 年以来,人形机器人领域迎来了诸多令人振奋的突破。宇树人形机器人解锁了转手绢、回旋踢、侧空翻等高难度动作;众擎人形机器人轻松完成前空翻;天工机器人成功攀爬 134 级台阶。这些成果直观展现了人形机器人在运动控制、感知与决策技术上的突破,一个充满无限可能的未来仿佛近在眼前。

然而,就在行业热度不断攀升之时,金沙江创投管理合伙人朱啸虎却公开表示,因人形机器人“商业化不清晰”,金沙江创投正在批量退出相关投资。

这一发言直接揭示了技术与商业间的现实困境—— 单台百万级成本远超市场承受能力,落地场景仍停留在 PPT 演示层,显露出具身智能虚火过旺的隐患。

3 月 30 日,朱啸虎表示,具身智能的热度实在太高了,肯定会经历泡沫期,待理性思考、找准商业价值后,行业才会迈向健康发展阶段,届时或将迎来类似 DeepSeek 那样的重要突破。

在2025中关村论坛年会上,北京航空航天大学机器人研究所名誉会长、中关村智友研究院院长王田苗接受媒体专访时表示,人形机器人属于具身智能大家庭中的新物种,未来十年有望进入工业和特种行业。只有经过验证后,才可能进入家庭。他认为,机器人进入家庭帮助看护老人、做家务等,还有相当距离,具体时间难以确定,可能是10年、20年甚至30年。

在 2024 年业绩沟通会上,“人形机器人第一股” 优必选创始人周剑直言,当下人形机器人行业弥漫着浮躁风气,不少机器人专注于跳舞、翻跟头等表演动作,偏离了实际应用的发展方向。他呼吁行业回归技术初心,聚焦解决实际问题。

这场 21 公里的人形机器人马拉松,恰似一剂精准的 “泡沫清洁剂”。赛道上,机器人或因续航不足频繁换电池,或因运动控制失准狼狈摔倒,曾经被资本与舆论推高的技术神话在现实考验下迅速 “破防”。但正是这些暴露的短板与缺陷,如利刃般刮去行业表面的浮夸,让技术攻坚的真正方向浮出水面。

更值得珍视的,是赛场上那些跌跌撞撞却始终坚持向前的身影。当 “钢铁选手”们在跌倒后一次次站起,当研发团队顶着技术瓶颈反复调试,当关门时间截止,依旧坚持跑完全程, 这些 “不完美” 的坚持,恰似半马精神的科技注脚,点燃智能文明燎原的曙光。

这场人机竞速,洗去的是行业的浮躁泡沫,唤醒的是对技术本质的敬畏 ——唯有脚踏实地打磨核心能力,才能让科幻想象真正照进现实。