硅谷换血:大模型时代为何华人取代了印度工程师?

在过去的二十年里,硅谷的空气中似乎永远飘荡着咖喱的香气。从圣何塞到山景城,各大科技公司的办公楼、咖啡馆和通勤班车上,印度面孔和口音随处可见。

他们以勤奋、高效和强大的执行力,构建了互联网时代的软件帝国,从企业级解决方案到消费者应用程序,无处不有他们的贡献。然而,一场深刻的技术革命正在悄然改变这一切。随着大语言模型(LLM)和生成式人工智能的兴起,硅谷的人才天平正在发生系统性的倾斜。曾经无处不在的印度工程师,在金字塔尖的竞争中,似乎正被另一股力量所取代。

01

华人科学家成为了硅谷AI发展的中流砥柱

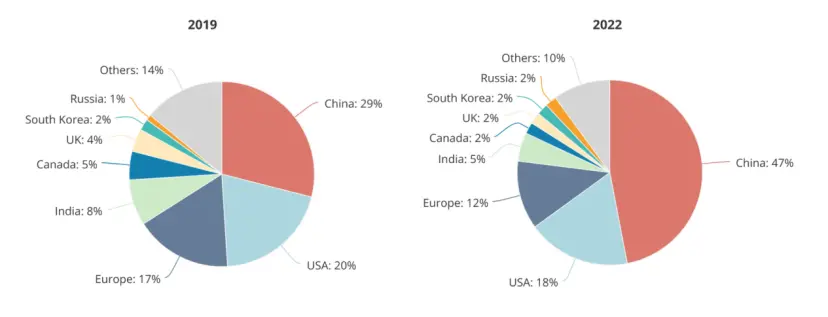

根据美国保尔森基金会旗下智库MacroPolo在2022年发布的一份追踪全球顶级人工智能人才的研究报告,这一趋势已经不容忽视。报告显示,2019年,在美国顶级人工智能研究机构中,拥有本科中国国籍背景的研究人员占比为29%。仅仅三年后的2022年,这个数字飙升至47%。

该报告的预测模型显示,到2025年,这一比例将会超过50%。这意味着,在美国最前沿、最具颠覆性的人工智能领域,超过一半的顶尖智力贡献,源自那些在中国完成基础教育的头脑。

一个时代有一个时代的需求。硅谷的人才结构变迁,本质上是技术范式转移的直接结果。问题也随之而来:为什么在代码为王的时代如鱼得水的印度人才,到了算法和模型为王的时代,似乎“不香了”?

这是一个牵涉到教育体系、国家战略乃至深层社会文化结构的复杂议题。要理解这场“换血”,我们必须首先厘清两个时代对人才的核心要求有何根本不同。

传统的IT时代,大约从2000年延伸至2010年代末期,是软件工程的黄金时代。其核心任务是“实现”。无论是甲骨文的企业软件、微软的操作系统,还是Google的搜索引擎和Facebook的社交网络,其背后的驱动力都是将一个已经明确的商业逻辑或产品构想,通过代码转化为稳定、可扩展的软件产品。

这个时代需要的是大量的、熟练掌握特定编程语言(如Java, C++, Python)和开发框架的工程师。他们需要理解软件开发生命周期,能够进行调试、维护和系统集成。

在这一波浪潮中,印度成为了最大的人才输出国。这得益于几个关键优势。首先是语言,作为前英国殖民地,印度拥有世界上最庞大的英语使用者群体,这为他们无缝对接到以英语为主导的全球IT产业提供了天然的便利。

其次是成熟的IT培训体系,以印度理工学院(IITs)为代表的一批顶尖工程院校,以及像Infosys、TCS、Wipro这样的大型IT服务公司建立的内部培训机制,每年都能培养出数以十万计符合行业标准的软件工程师。

他们的毕业生以扎实的工程基础和解决实际问题的能力著称。最后是成本优势,这使得美国公司能够以更低的成本雇佣到同样合格的工程师,或者将大量的IT外包服务转移到印度。这三者结合,使得印度工程师成为硅谷“世界工厂”里最受欢迎的“技术工人”。

02

换血的原因是什么?

然而,大语言模型开启的AI时代,彻底改变了游戏规则。这个时代的核心任务不再是“实现”,而是“发现”和“创造”。其核心竞争力不再是谁能把代码写得更高效,而是谁能提出新的算法、设计新的模型架构、理解并突破现有技术的理论边界。

这要求从业者具备截然不同的能力组合:深厚到令人畏惧的数学功底,尤其是在线性代数、微积分、概率论和信息论等领域;能够从第一性原理出发思考问题的创新能力;以及在世界顶级学术会议(如NeurIPS, ICML, CVPR)上发表高水平、同行评议论文所必需的严谨研究能力。

这种人才,在行业内的画像非常清晰:他们通常拥有博士学位,尤其是在计算机科学、统计学或相关领域的顶尖学府深造过。他们思考的不是如何用代码实现一个功能,而是这个功能背后的数学原理是否可以被优化,模型的能力边界在哪里,以及如何创造出前所未有的新能力。

他们是科学家,需要在不同层面进行基于数学能力的第一性原理式的创新;而非单纯的在已经建立起来的框架下执行和优化的工程师。

OpenAI、Google DeepMind、Meta AI这些引领行业的机构,其核心团队几乎完全由这样背景的研究员组成。

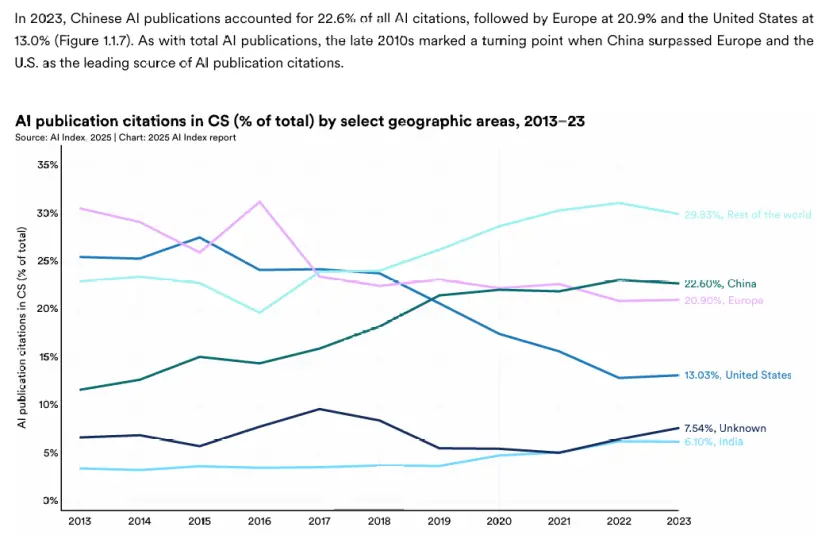

而且在世界范围内,华人是参与和推动AI研究的最主要的力量。根据斯坦福大学发表的AI行业研究报告,华人参与的AI论文被引用数量从2021年超过欧洲之后,就一直处于世界第一。而印度裔科学家的影响力只有华人的四分之一左右。

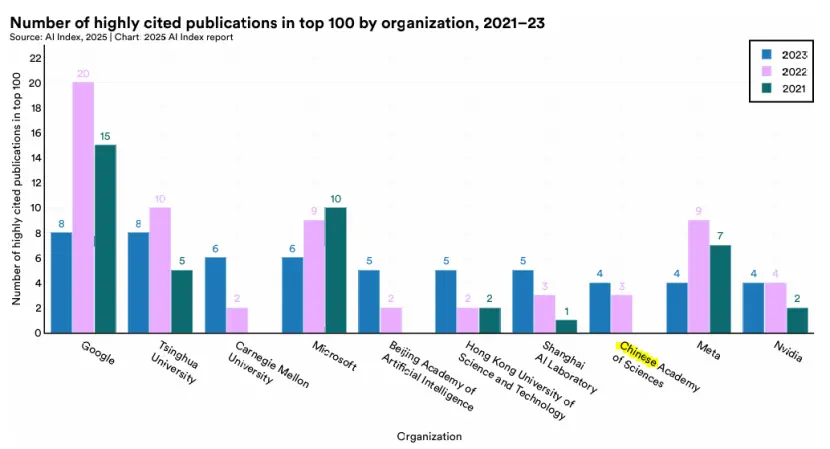

除了硅谷的科技巨头之外,中国国内的科研机构的影响力也是世界第一梯队。清华大学,智源研究院,中科院,上海AI实验室等国内AI科研机构的高引论文数量也是世界前列,相比硅谷大厂也毫不逊色。

当硅谷的需求从“熟练的工程师”转变为“顶尖的研究员”时,人才的来源管道也随之发生了变化。硅谷巨头网罗的华裔AI研究人员比例不断上升,只是AI科研成为硅谷“显学”之后AI科学家从象牙塔向工业界外溢的一种正常表现。

而更深层次的原因,可能要从中国的教育文化上说起。中国的教育体系,尤其是其对基础科学和数学的重视,无意中为AI时代储备了大量“弹药”。

华人群体的人才优势首先源于扎实的教育基础。中国以及华人聚居的东亚地区一贯以重视理工科教育著称。在国际学生评估项目(PISA)中,东亚国家和地区的学生长期占据榜首。

例如2022年PISA测试中,新加坡、澳门、台湾、香港等华人占多数的地区在数学、科学等科目上包揽了全球前列。这表明华人学生整体具备较强的数理基础能力。从小到大的数学和科学训练为他们后来从事AI等技术领域打下了坚实根基。

中国国内的高考和竞赛教育体系也强化了学生的理工素养,每年有大批优秀学生进入国内外顶尖大学修读计算机、工程等专业。据统计,中国学生赴美留学首选专业就是数学和计算机科学领域,大约22.2%的在美中国留学生主修此类专业,比其他任何领域都高 。这意味着中国每年向欧美高校输送大量未来AI领域的人才。

这些学生在本科毕业后,有相当大的一部分选择前往美国攻读研究生,特别是博士学位。根据美国国家科学基金会(NSF)的数据,多年来,中国一直是美国科学与工程领域国际博士生来源国的绝对第一名。

在2021年,授予在美国大学就读的国际学生的16694个科学与工程博士学位中,有5496个授予了中国学生,占比高达33%。相比之下,授予印度学生的博士学位为2572个。

在计算机科学这一AI核心领域,差距同样显著。这种庞大的博士生基数,自然而然地转化为了顶级AI研究员的储备池。这些在普林斯顿、斯坦福、麻省理工、卡内基梅隆等大学完成博士学业的中国学生,毕业后顺理成章地进入了硅谷的顶级AI实验室,成为了推动技术前沿的核心力量。

而且在中国文化中,学习被赋予了道德意义,“掌握知识、努力学习被视为一种道德上的责任” 。华人家长普遍将子女的学业成就放在首位,认为考上名校、取得高学历是人生的重要目标 。

美国的一项针对华裔家庭的研究也发现,“华人文化对孩子学业表现有着高度期望”,华裔青少年在学业上的压力和投入普遍高于其他族裔 。这种家庭教育文化直接导致华人孩子在中小学阶段就投入大量时间学习数学、科学、编程等,为日后从事AI相关专业做好准备。

华人学生往往有“不能让父母失望”的心理动力,形成自我督促、刻苦钻研的学习习惯 。这种勤奋努力的品质在后续的科研和工作中也体现为较强的钻研精神和抗压能力,即使这样的艰苦基础研究工作在以前并不一定能带来非常可观的收入。

与此相对,印度的教育和职业路径则呈现出不同的景象。IITs无疑是世界一流的工程学院,其入学考试JEE(联合入学考试)的难度和竞争激烈程度闻名于世。然而,其培养目标和学生的职业期望,更多地导向了工程实践和商业管理,而非基础研究。

通过JEE考试需要的是在极大的时间压力下快速、准确地解决已知类型问题的能力,这是一种卓越的工程思维训练,但与需要长期、专注、开放式探索的研究思维有所不同。

对于大多数IITs的毕业生来说,最理想的职业路径是进入Google、微软、高盛这样的跨国公司担任软件工程师或技术经理,或者去美国顶尖商学院读一个MBA,然后转向咨询或金融行业。

攻读一个长达五到七年、充满不确定性且初期收入微薄的博士学位,在印度精英学生中的吸引力,相对没有那么普遍。这导致印度的顶尖人才,更多地流向了“应用层”和“管理层”,而在需要十年磨一剑的“研究层”,其人才储备和输出规模,与中国相比存在明显的结构性差距。

03

种姓和信仰

除了教育体系和职业路径的差异,更深层次的社会文化结构,也以一种更隐蔽但实际的方式影响着人才在硅谷的生态位。这并非关乎智力或创造力,而是关乎文化摩擦与融合的成本。

一个无法回避的问题是印度的种姓制度。尽管在法律上被废除,但其作为一种千年文化惯性,依然在海外印度社区中投下阴影。其影响并非体现在阻碍创新思维,而是更直接地体现在职场人际关系上。

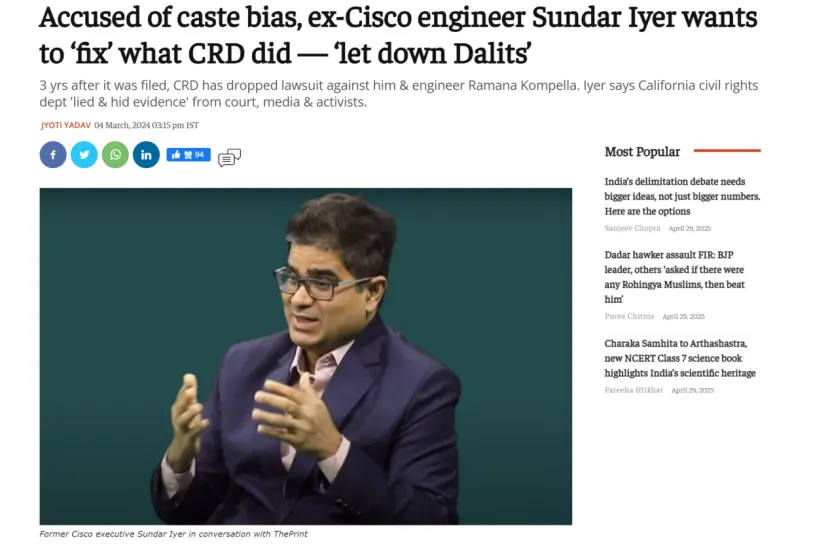

近年来,硅谷科技公司内部爆出多起与种姓相关的歧视诉讼,其中最著名的便是思科公司(Cisco)的案例,一名“达利特”(即所谓“贱民”)工程师声称自己因种姓身份而遭到两位“婆罗门”上司的排挤和打压。

这类事件揭示了一个残酷的现实:一些印度裔管理者会将本土的社会等级观念带入硅谷,在招聘、晋升和日常工作中,不自觉地偏袒或歧视拥有特定种姓背景的同胞。

这种基于出身的“圈子文化”和内部歧视链,严重侵蚀了硅谷所标榜的精英主义和机会均等的原则,破坏了团队内部的信任与协作,对于需要高度协同、思想碰撞的顶尖AI研究团队而言,其破坏性尤为巨大。

与之相关的,是宗教信仰带来的文化隔阂。印度裔员工的宗教信仰通常非常虔诚且多元,如印度教、锡克教、伊斯兰教等。这些信仰带来了丰富的文化,但也伴随着严格的饮食戒律、固定的祈祷时间以及频繁的宗教节日,这些都与硅谷主流的、高度世俗化的工作和社交文化存在一定的张力。

团队聚餐需要考虑复杂的素食需求,下班后的酒吧社交文化可能与部分员工的宗教禁忌相悖。这并非是说公司不能或不愿包容,而是这种深刻的文化差异,客观上在印度裔员工与公司其他群体之间,建立起了一道无形的墙,使得深度的社交融合变得更加困难。

相比之下,来自亚洲其他国家,尤其是中国的研究员,则呈现出显著的“低文化摩擦”优势。他们中的绝大多数人没有强烈的宗教信仰,或者说是实用主义的不可知论者。

这种世俗化的特征,使他们能够极快地融入硅谷以工作为核心的文化。他们没有饮食上的禁忌,可以无缝参与到任何形式的团队建设活动中;他们没有固定的宗教仪式需要参加,可以将更多的时间和精力投入到工作和与同事的非正式交流中。

04

游戏规则发生改变

硅谷的人才版图重塑,并非是一个简单的“谁被谁抛弃”的故事。印度工程师没有被抛弃,他们在广大的软件工程领域依然是不可或缺的中坚力量。然而,在决定未来技术走向的AI金字塔尖,游戏规则已经改变。这场变革的核心,是对“研究型人才”的极度渴求。

中国,凭借其庞大的受教育人口、对数理基础教育的极致强化、国家层面对科研的长期投入,以及一种鼓励通过技术征服自然的文化驱动力,恰好形成了一个能够大规模、持续地向美国顶尖学府和AI实验室输送博士级研究人才的强大管道。

而印度,其教育体系和职业文化更偏向于培养优秀的工程师、项目经理和商业领袖。深层的社会结构和文化习惯,也可能在宏观上引导了人才流向更注重应用、执行和管理的领域,而非充满不确定性的基础研究。

这两种模式并无绝对的优劣之分,它们只是在不同的技术时代,与硅谷的需求产生了不同程度的契合。

在传统IT时代,硅谷需要的是一支庞大的、纪律严明的“罗马军团”来建造和维护帝国的道路和建筑,印度提供了最优秀的士兵和百夫长。

而在大模型时代,硅谷需要的是一小群能够发明火药、设计出全新战争机器的“达芬奇式”天才,中国的教育和人才体系,恰好在此时此刻,展现出了更强的造血能力。这便是硅谷“换血”背后,最真实而深刻的逻辑。

热门评论

>>共有0条评论,显示0条